英国の歴史を象徴する Fish & Chips。皆さんの思い出に残る一皿は?

[PR]

皆さん、お魚は好きですか?

大手スーパー Waitroseのお魚カウンターで対象のお魚を買うと、毎週金曜日は20%OFFになりますよね。

毎日の暮らしの中で、これは本当に助かります。

そんな話を友人と話していたら、「金曜日ってFish & Chipsの日じゃん!」という話になり、「だから、毎週金曜日はセールなの!?」と発展し…、その疑問、少し掘ってみようかなと思いました。

***

◆目次

[PR]

***

▶︎ それはカトリックの「斎戒」(Abstinence)から始まった

現代のイギリスは多様な宗教・文化が共存していますが、遡ること中世において、この国は敬虔なカトリックの国でした。

金曜日といえば、イエス・キリストが人類の罪を償うために十字にかけられ命をささげた日です。

キリストの受難(十字架刑)があった金曜日は償いの日として、信者は断食や節制を習慣としていました。

その中でも、贅沢で高価な食事の象徴である牛や羊などの「温かい血の動物の肉」を断つことは、最も分かりやすい形で「慎みと苦行」を示す方法でした。

金曜日に自発的に「贅沢」を断つことが、信じる気持ちを表す行為となったのでしょう。

では、なぜ魚は食べることを許されたのか。

それは、比較的安価で一般的な食料であったこと、そして魚が初期キリスト教時代からイエス・キリストのシンボルの一つであったことが考えられます。

***

▶︎ プロテスタントへの移行と「食文化」

この「斎戒」(Abstinence)の習慣は、16世紀に国全体の宗教がカトリックからプロテスタントに移行した後も変わることはありませんでした。

それを裏付ける行為として、16世紀の後半(エリザベス1世の時代)では、イギリスの漁業と海軍力を強化するため、政府が国民に対し「金曜日と水曜日は魚を食べなさい」という法律(1563年制定のStatutory Fish Days)まで制定し、魚を食べる習慣を「国家の政策」としたのです。

▶️ この歴史的背景に興味を持たれた方は、こちらの参考動画もぜひご覧ください。

「Did Queen Elizabeth Really Make People Eat Fish or Go to Jail? (エリザベス女王は本当に国民に魚を食べるように強制したり、さもないと投獄したりしたのか?)」という、衝撃的なタイトルで1563年の法律の背景を解説している興味深い動画です。

***

▶︎ Fish & Chips爆誕!

金曜日に魚を食べる習慣がついた理由は、お分かりいただけたと思うのですが、ではなぜ、それがFish & Chipsへと変わっていったのでしょう。

Fish & Chipsの起源は諸説ありますが、多くの歴史家は、ヴィクトリア朝時代(1837〜1901年)に街角にあったホット・パイ・ショップが発祥だと考えられています。

イギリスの沿岸部で簡単に手に入れることができる魚は、腹持ちもよく、とても人気がありました。

当時、ホット・パイ・ショップでは魚のフライも売られていましたが、19世紀初頭、ヨーロッパ大陸(フランスやベルギー)からフライドポテト(チップス)が伝わると、魚のフライがお店のメインメニューとなり、相性が良いフライドポテトと売り出されFish & Chipsが誕生したそうです。

[PR]

***

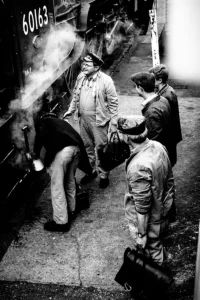

▶︎ 産業革命が後押しした、絶対的な地位

産業革命以前は、鮮魚を遠方に輸送する手段はなかったのですが、鉄道網の整備と蒸気船の登場で、沿岸部だけではなくロンドンなどの大都市にも迅速に輸送することが可能となりました。

このインフラ整備のおかげで、Fish & Chipsは安価で腹持ちの良い、労働者階級の定番の食事としてロンドンなどの大都市にも広がり、急速にイギリス文化に根付いていったのです。

***

▶︎ 第二次世界大戦中、国民の士気を支えたのはFish & Chipsだった!?

第二次世界大戦中のイギリスでも食糧難のため、庶民は肉や砂糖など、ほとんどの食料を配給制度で生活していました。

しかし、当時すでに「国民食」として愛されていたFish & Chipsは、例外的に配給の対象から除外されていたのです。

当時の首相ウィンストン・チャーチルは、Fish and Chipsを「庶民のささやかな楽しみ(贅沢)」と捉えており、戦時中も配給の対象から外した(自由に買うことが許された)という逸話が残されています。

物資が乏しいなかで、イギリスの人々がホクホクのチップスと白身魚のフライを楽しめたことは、日常を取り戻す小さな希望であり、国民の士気を支える原動力にもなっていたのでしょう。

そして、この「国が守った食事」という経験こそが、今日まで「金曜日にFish & Chipsを食べる」習慣として強く残る要因となったのです。

[PR]

***

▶︎ そして、今

「なぜ金曜日に魚を食べるのか」という問いの答えは、中世のカトリックの信仰から始まり、国家の政策、そして第二次世界大戦での国民の士気にまで繋がる、イギリスの歴史そのものだと言えます。

その歴史は、今も私たちの生活の中に息づいています。

金曜日にパブでFish & Chipsを食べる習慣も、学校の給食に魚料理が提供される「伝統的な配慮」も、すべては「金曜日は魚の日」という文化的慣性の表れなのでしょう。

そして、記事の冒頭で触れたWaitroseのお魚カウンターの20%割引も、この伝統がビジネス戦略として有効ではないかと考えるのです。

これは、単なるセールではなく、「金曜日に魚を買いたい」という人々の何世紀も続く習慣を、小売業側がマーケティング戦略として巧みに活用しているのではないでしょうか。

近年では、Fish & Chipsの重要性を祝う「ナショナル・フィッシュ・アンド・チップ・デー」(毎年6月の第1金曜日)まで制定されていますが、これは、この国民食が「英国の歴史と庶民の喜び」の象徴として、未来永劫受け継がれることを願う、現代のイギリス社会のメッセージなのかもしれません。

***

🔗 参考WEBサイト

▶︎The History of Parliament

-「2nd Parliament of Queen Elizabeth I, 5 Eliz. I, 8 Eliz. I」

https://www.historyofparliamentonline.org/

volume/1558-1603/parliament/1563

▶︎Collins Seafoods(シーフーズ卸売業者)

-「Fish and Chip Friday – where did it all begin?」

https://www.collinsseafoods.co.uk/news/blog/fish-and-chip-friday-where-did-it-all-begin/

▶︎Waitrose

-「Fish counters at Waitrose」

https://www.waitrose.com/ecom/shop/browse/

groceries/fresh_and_chilled/

chilled_fish_and_seafood/fish_counter

▶︎NEODA(食用油流通業者協会)

-「National Fish and Chip Day」

https://www.neoda.org.uk/national-fish-and-chip-day/

[PR]

(2025年10月09日掲載)